- ホーム

- 基礎知識

- 板巻き溶接パイプを活用する

- 板巻き溶接パイプを作る(その2)〜開先合わせから真直矯正まで

板巻き溶接パイプを作る(その2)〜開先合わせから真直矯正まで

さて、前回までで溶接を行う準備ができました。これから溶接から最後の仕上げまでをみていきましょう。

開先合わせ・仮付け溶接

UO曲げのみで適正な開先形状を形成できればそのまま仮付け溶接を行うことも可能ですが、特にスプリングバックなどにより形状が決まらない場合はクランピングなどにより開先合わせを行います。この際、過度な食い違いがなく適正なルートギャップとなることが重要です。

さらにその状態で仮付け溶接を行いますが、本溶接の際に残留応力が解放され破断しないよう、原則として本溶接と同じ方法を用い適正な長さとピッチで行います。

溶接準備

板巻き溶接パイプの安定した品質を確保するためには溶接中の走行安定性が欠かせません。溶接速度に見合った走行台車、定められた溶接方法に見合ったトーチスタンド、その他バックシール治具、パイプクランプ治具なども準備し、適正に作動することを確認の上使用します。

溶接

板巻き溶接パイプの溶接はプラズマ法またはTIG法を用いて行います。健全な溶接ビードを得るため、アーク長(スタンドオフ)・ワイヤ送給の有無and/or送給条件・溶接中のパイプの固定方法などに留意します。片側溶接になりますので特にバックシールドが適正に機能しているか適切に調整を行います。

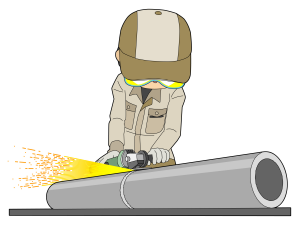

ビードカット

多くの場合次工程で真円矯正を行うことになるため、外径面の余盛は面一まで円滑に仕上げます。グラインダーなどを用い手動で仕上げますが、強く仕上げすぎて母材の肉厚を著しく減じないように注意します。

真円矯正

板巻き溶接パイプの外径寸法は準拠規格やお客様の要求仕様に規定された公差内に収める必要があります。このため、プレスブレーキもしくはドローベンチを用い真円矯正を行います。この加工の支障とならないよう、前工程のビードカットが円滑に行われているかをあらかじめ確認しておきます。

真直矯正

真円矯正まで完了したら、溶接の縦曲がり変形などによる長手方向の反りを矯正します。矯正はプレスブレーキなどにより冷間で行います。